娱乐圈“最惨”影后:跑龙套24年,无儿无女,父母双亡..(组图)

一个人的从容,来自于骨骼深处,也来自于生命深处。

2019年,对咏梅来说,就像置身于大海的中央。

风浪四起,她却在寻找一种平静。

2月的柏林,是烟青色的天。

咏梅一袭黑裙,似女王般,走向红毯。

灯光打在身上。

她却隐隐觉得,自己与影后无缘了。

被通知走红毯,还是在颁奖典礼的前一天。

在此之前,咏梅从未出演过一部电视或者电影的女主角。《地久天长》,是她的唯一。

盛会现场,搭档王景春获得了最佳男演员,咏梅便彻底失去了期待。

在柏林电影节上,从未出现过一部电影包揽影帝影后的事情。

咏梅不觉得自己会成为那个例外。

直到“咏梅”二字,出现在大屏幕上。

她仍觉得不真实。

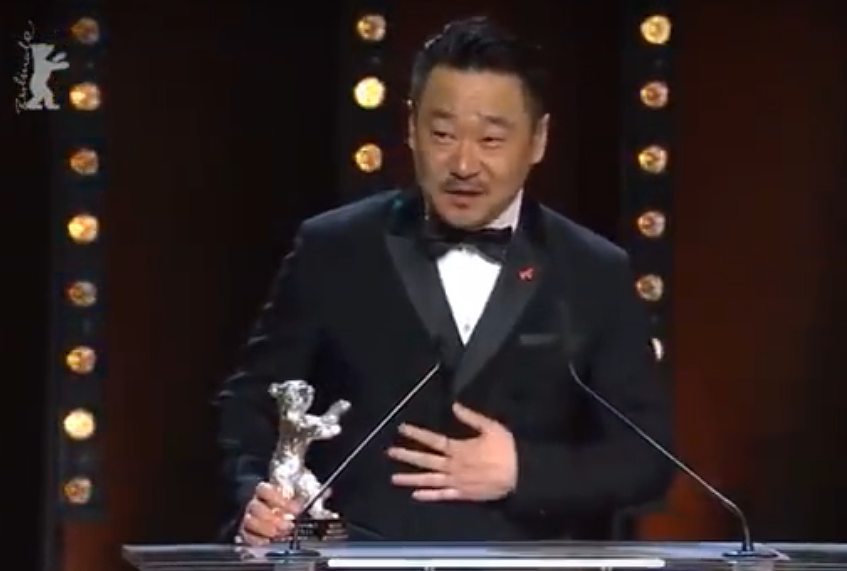

那天,她成为了中国内地首位柏林影后。

只剩了一声惊叹,“my god”,再也说不出其他。

银熊杯在手里,被她颤抖地摩挲着。

“完全想不到我会拿这个奖。”

最后致谢,她紧张到把导演“王小帅”说成了“王小春”。

对咏梅来说,“配角”似乎成为了一种诅咒。

1970年的情人节,蒙古姑娘“森吉德玛”在呼和浩特出生。

可她的母亲,并未觉得兴奋。

儿子才是主角。

女儿的到来,对这个家庭来说,有也可,无也行,只是多了一张嘴吃饭而已。

过年过节,家里给孩子分礼物。

哥哥永远有两份。

咏梅只有一份。

她性格内敛,不外向。

节庆时,蒙古人聚在一起,围着篝火,唱唱跳跳。

咏梅只愿缩在不起眼的角落。

等到她上场表演,全场鸦雀无声。

她四肢僵硬,口齿笨拙。

下台后,咏梅没听见掌声。

只有一句:“我们蒙古人没你这么样的。”

巨大的自卑,从那时起包裹着这个小女孩。

唯独在父亲那里,她才被真正看见。

父亲会送她《山口百惠》的画册。

送她《共产党宣言》的誓词。

还告诉咏梅:“你要自尊自强,不要被欲望带着跑。”

只是,这样的父亲在咏梅小时候就与母亲分开了。

一个是有着纯粹理想的男人。

一个是眼里充满粗粝感的农村妇女。

他们合不来。

而咏梅,也与父亲开始了长达数年的分离。后来干脆被妈妈送到了亲戚家寄养。

失去了关爱与认可,她感到,整个世界,只有自己一个人。

从此,这个蒙古女孩迫切地想要长大。

1987年,她考上大学。

从呼和浩特跑去了北京。

选择了企业管理的专业。

成为一名公司职员,朝九晚五,稳定,是咏梅对未来的全部畅想。

但命运从不按常理出牌。

大一那年,北京摇滚乐蓬勃发展。

黑豹乐队成立了。

咏梅在身边人的感染下,接触了摇滚乐。

她开始听崔健。听魔岩三杰。

音乐的生命力震撼着咏梅。

隐忍了十几年,她在奔放的摇滚中找到了释放。

她突然意识到,自己可能不是草原上的小草,而是那匹不羁的野马。

90年代的某一天,咏梅坐上了一辆成都开往北京的火车。

一个短发小伙,走到了她的座位面前。

“你好。”他嗓音纯净。

咏梅抬头。

“我是黑豹乐队的键盘手。栾树。”

咏梅一直知道,北京有个黑豹乐队。

一群年轻小伙,整天鼓捣着乐器。音乐自由,张扬,充满力量。

二人相谈甚欢。

栾树下车前,问这个文静的姑娘要了BP机号码。

咏梅没想过真会有下次见面。

1991年,黑豹乐队发新歌《Don’t Break My Heart》。

导演说,MV要找个漂亮妞来拍。

栾树当即想到了火车上有过一面之缘的咏梅。

二十出头的姑娘,在视频里,美若天仙。

那是她第一次接触影视。

除了新奇,咏梅还觉得兴奋。

北京的确是个截然不同的城市。

她渐渐爱上了在机车上飞驰而过的快感,痴迷重金属的不羁表达。

毕业后,她南下去了深圳。

在一家深圳的外贸公司,咏梅过上了自己曾预设好的生活。

朝九晚五,没有波澜。

直到1993年,咏梅再次接到了黑豹乐队的电话。

他们在深圳巡演,邀请她去玩。

那天,演唱会现场座无虚席。

咏梅被震惊了。

“和当年初期的黑豹乐队来说,完全是天差地别。”

躁动的现场。

疯狂的听众。

这是一种她从未想象过的生活状态。

在现场,她听到了栾树唱歌。

两年前,他是短头发的帅小伙。

再见面,栾树已有些沧桑。

一头长发,却更有魅力。

回忆起那次重逢,咏梅笑着。

“好像一种缘分,在拉扯着我和他,我和摇滚。”

栾树带她骑马。

在日月星河中唱歌,跳舞。

亲近着自然,享受着纯粹。

她喜欢栾树的生活方式。

那是另一种自由的、有趣的人生。

从打卡上班,到摇滚乐,咏梅逐渐发现,自己真正喜欢的是什么。

几乎是没有迟疑地,咏梅辞掉了深圳的工作,跟随栾树回到了北京。

她的生命,也从那时起,开始有了热望。

咏梅进入演艺圈,是1995年的事情。

她身材高挑。

笑起来有别样风情。

走在北京的大街上,因长得出挑,回头率爆棚。

某次,主持人许戈辉想找个清秀纯净的姑娘。

见了咏梅,便要了过去。

恰好这时候,有人找许戈辉演戏,她瞅了瞅咏梅。

“你去吗?我感觉适合你。”

那是个小职员的角色。

与咏梅气质相投。

那部电视剧,她一共拍了45天。

片酬1万。

这于她而言,是从未想过的机遇。

“表演,好像也没那么难嘛。”

咏梅不是科班出身,但悟性高。

一部接着一部,哪怕是小角色,她也演绎得很出色。

1999年《梦开始的地方》。

2000年《非常夏日》。

2002年《乾隆王朝》。......

拍的戏虽多,但仍然没人记得她的名字。

在现场,她没地方换衣服。没地方吃饭。

因为是配角,她不被任何人尊重。

直到2004年,她出演《中国式离婚》,才终于被人认识。

走在路上,有人大老远地跑过来,抓住她的衣服,说:

“啊,我很喜欢你演的电视。”

她受宠若惊,完全不敢相信,成千上百的人记住她了。

她开始珍惜这为数不多的被瞩目的时刻。

从小到大,她太想获得尊重了。

如今,她似乎梦想成真。

她的手机每天都能接到不同的电话。

导演邀约。

各种饭局、酒局不断。

可时间越长,她开始变得焦虑。

她意识到一种危险。

因为她感到,此时自己心浮气躁,欲望膨胀。

她想到父亲经常说的一句话:

“不要被欲望带跑。”

为了保持初心,稳住生命的节奏,她激流勇退。

她把手机调成了呼叫转移。

清理掉了一些干扰的声音。

只通过短信跟外界通讯。

想回则回,不想回就装作没看见。

就这样,她以游离的状态,在节奏飞快的演艺圈,呆了十几年。

许戈辉曾说:

“你不像这个圈子里的人,有一种独到的气质。”

咏梅只是笑笑。

在没有戏拍的日子里,她读书,骑马,做和娱乐无关的事情。

有人说她特立独行。

有人说她像隐士。

她一笑置之,只说:

“做好普通人,演好普通人,不去争不去抢,适合你的角色不会错过你的回应。”

这是咏梅逐渐建立的人生信条。

2013年,咏梅的母亲去世了。

或许是母女之间的情感太过稀薄,咏梅只觉得有少许失落。

但不久后,咏梅的父亲被检查出癌症晚期。

疾病让这个视咏梅为主角的男人性情大变。

他不再有着清晰的思考能力。

轮椅被别人用了,就会大发雷霆。

一天要抽两包烟。不抽就大喊着“会死掉”。

那种痛苦和压抑让咏梅生活大乱。

她经常感到情绪崩溃,无法承受。

“给他抽就是帮他自杀。不给他抽他比死还难受。”

2014年,咏梅的父亲去世。

这对咏梅来说,意味着精神支柱就此坍塌。

她送父亲去了殡仪馆,望着火化的传送带启动。

眼泪似乎被什么东西锤了出来。

“那份痛苦实在太重,伤到神。”

两年内,父母双双离开。

咏梅一向平稳的生活,失了控。

她不再接戏。

夜里失眠。

白天暴食。

她开始脱发,变胖,脸变形,肩膀全部僵硬。

44岁,她尝到了死亡的残忍。

这样的日子,在她的生命里持续了两三年。

2017年,一个阳光洒在肩头的日子。

咏梅突然收到了一条短信。

“是否有空看一部剧本?”

那是王小帅导演的团队。

咏梅答应了。

拿到剧本后,她心里生出一股激动。

沉寂了近4年的时光。

却还有人愿意找到自己。

打开剧本,她看到了《地久天长》这四个字。

一个下午,她几次情绪不能自拔。

哭着。

流泪着。

哽咽着。

合上剧本的那刻,她像被打通了血脉,整个人活了。

“我非常想出演这个角色。”

咏梅快速地写好这句话,按下了发送键。

于是,咏梅成为了王丽云。

一个在失独后,学会了与死亡和解的女人。

咏梅并没有孩子。

但她演的失独母亲,却让全世界的观众都心碎。

或许,正是那些生死离别的经历,被她融在了表演中,我们看到了真正的悲伤。

它是克制的。却暗流汹涌,连崩溃的力气都失去。

2019年,咏梅凭借《地久天长》获得柏林电影节最佳女主角。

她从24年的配角,一步步走到了舞台中央,成为国际影后。

同时,她也与过去和解。与伤痛和解。

她安慰着自己,“我们总会以另一种方式,与亲人重逢。”

今年,咏梅51岁了。

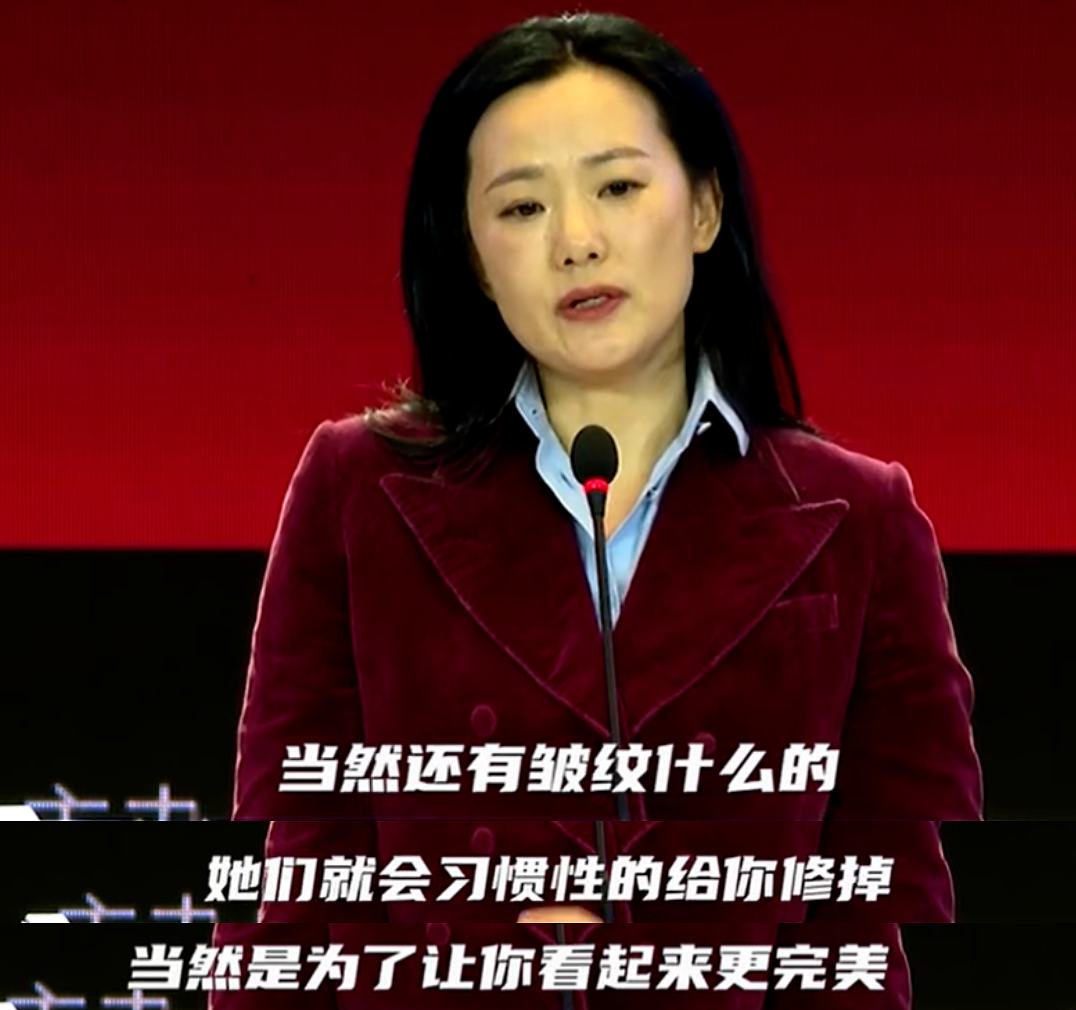

她虽被封为影后,也仍逃不过一个中年女演员的困境。

她走样的身材,脸上的皱纹都会被拿出来讨论。

大环境下,我们对女演员的追捧标准依然单一。

热衷幼白瘦。

人物角色喜欢傻白甜。

这种偏见令丰富如咏梅的中年女演员,机会欠缺,戏路受限。

曾经,咏梅对市场表示愤怒。

后来,咏梅给出了解决办法——面对一切,独善其身。

她正视自己年龄带来的一切。

在拍完宣传照后,她会和工作人员说:

“我的图,能不能尽量不修?非修的话,能不能不要把我的皱纹修平了。”

她还打趣着说:

“皱纹,可是我好不容易长出来的。”

日益增长的年龄,不再让咏梅感到苦恼。

于她而言,“一手的生活经验,是表演创作的源头活水。”

毕竟,年龄=阅历,阅历=故事。

那种从容,来自于骨骼深处,也来自于生命深处。

在接受采访时,咏梅说,从配角到影后,生活好像也没什么变化。

她仍然有空就去做瑜伽。

有人认出她,她也会高兴,可不喜欢声张。

她随遇而安,享受生活。

“感受阳光一寸寸地升,一寸寸地落。”

唯一不同的是,比起过去那个咏梅。

现在的咏梅,自信,笃定,脸上有江湖,脚底有轻风。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64