单身母亲被儿子“折磨”20年,背后故事虐哭澳洲网友:“得了自闭症的孩子,不会爱别人”(组图)

我是一位单亲妈妈,两个孩子的母亲。

和所有母亲一样,我对孩子的到来满怀期待,很快,我的大儿子蒂姆出生了。

他的眼睛明亮、脸蛋幼嫩,我望着他,就仿佛拥有了全世界。那时的我满心沉浸在初为人母的喜悦中,并不知道接下来漫长的20年时光 ,等待着我的,会是怎样的生活......

1988年5月9日,我的第一个孩子蒂姆出生。我从未体验过这样的幸福。

3岁,重度抑郁症在蒂姆出生3天之后,他从一个安静的小天使变成了一个哭闹不止的淘气包。他整夜整夜地哭闹,对周围的环境感到极度紧张,一天之中绝大部分的时间都在声嘶力竭地哭泣,每次入睡不到半个小时......

一点意外的噪音、一件羊毛的新衣服,哪怕是啤酒冒泡的声音,都可能会让他无所适从。我的内心焦急难安,却想不到一丝方法安抚他。我感到无比挫败,因我是个失败的母亲。

蒂姆9个月大的时候,牵着我的手学走路。这样的状况一直持续到蒂姆1岁大的时候才稍微缓解,那段时间,我时常觉得自己快要累垮了,抱着他一步也走不动,精神状态差到医生以为我得了抑郁症。

我一点点在日常生活中小心摸索,尽可能地避开一切可能影响蒂姆情绪的东西,他的入睡时间越来越长,也慢慢能够在毛毯上安静地待上好几分钟。在蒂姆一岁多的时候,我怀上了第二个孩子萨姆,他是早产儿,生他的那天我出现了严重的出血,在手术台经历了濒死一刻。

但我并不怨恨,蒂姆总是情绪不稳,萨姆早产体弱,我只要他们活着。生命很珍贵,我感谢他们为我带来苦痛的同时,更带来了内心的宁静与欢愉。

我第一次见到萨姆是在1990年4月5日,那时他刚刚出生两天。然而,随着蒂姆的成长,他的问题也逐渐变得严重。

他十分依赖事物的规律性,会在固定的时间吃饭、睡觉和看电视,如果某天下午电视9频道没有播放《兔八哥》,他就会觉得十分困扰,因为这让他的世界失去了秩序。

一直到3岁,蒂姆还不会自己大小便,也不会说话。从不接近棒棒糖、不喜欢冰淇淋和牛奶,对很多食物都表现出抑郁和抵触的情绪。

蒂姆接受声音干预训练。他不愿意出门,也无法忍受密闭的空间,看到客人来访就会发疯一般地在家里边哭边跑,不停地说:“再见、再见、再见”,把他们往门口的方向推。蒂姆的反常足以让任何一个人抓狂,但作为母亲,我只是心疼他的绝望。

我知道,蒂姆的行为一定有着自己的理由,只是外面的人无法理解。他本可以像其他孩子一样简单地用语言和手势表达自己想要某种东西,或是讨厌某种声音,但却无法做到,只能痛苦地嘶叫。这样的过程让我难过。

萨姆刚刚出生20天,蒂姆来医院看望,他十分喜欢弟弟。我带着他四处求医,无法入睡、不会说话,有时对外界的一切无动于衷...

这些痛苦反复折磨着我们,但医生告诉我,蒂姆的身体没有任何问题。

直到蒂姆满3岁的时候,当地最好的儿童心理医生下了定论:“你的孩子,得了自闭症。”他告诉我:蒂姆无法学习,也不可能去上学,生活无法自理。

他的一生都将成为别人的负担,迟早要住到精神病院去。他让我放弃希望和等待,因为“得了自闭症的孩子不会爱别人”。

蒂姆诊断出自闭症的前一天,当天刚好是蒂姆的三岁生日,他对自己收到的玩具警用摩托车非常满意。那天出了医院,我终于找到了蒂姆一切反常的答案,但我哭得不能自已,反复在绝望和质疑中挣扎。

走进他的世界心理医生的诊断那样决绝而仓促,但我知道,事情并不完全如他说得那样。蒂姆爱我,他会依偎在我的怀里,和我玩躲猫猫,用他的小胳膊搂住我的脖子,再印上一个吻。他关心萨姆,会陪着他一起吃饭,给他擦嘴,试着抱着萨姆到处走。

在这个世界上,没有任何人像他那样让我相信爱。如果自闭症让他将自己被迫封闭在自我的世界中,那我该走进他的世界,把他带出来。

孩子们在等待卡通片的播出。我重新找到了治疗专家,在他们的帮助下对蒂姆做语言治疗。每次训练之前,我都要花大量的时间来吸引他的注意力,反复重复某个单词,以确保他能够注意到我的发音。

为了教会他喊“妈妈”,我和他僵持了好几个小时,他一直哭,我就一直重复。尽管他的疲惫和伤心令我心痛,但治疗一旦开始,我就不能轻易妥协。

每天,我都会带着蒂姆出门走一会儿,即使只走到邻居家院子的栅栏旁也行。

蒂姆一开始很抗拒,大声尖叫,但慢慢地,走出家门变得容易。

从院子到草坪,一年之后,我们可以平静地走完整条街道。

努力带三岁的蒂姆的出生,让他出门总是很困难。

三个月后,蒂姆已经掌握了近一百个单词,尽管这样的进步对普通孩子而言算不上什么,但听到他喊“妈妈”的那一刻,我确实感到了前进的希望。

我的丈夫疑心病很重,婚后对我诸多控制和折磨,并施以语言上的家庭暴力。

他对孩子们不闻不问,因为蒂姆更对我诸多抱怨和斥责。

我不堪忍受,在一个周末带着两个孩子逃离了原来的家,靠着政府的单亲家庭补助金勉强生活。

和孩子们一起玩耍。我曾在医生的建议下把蒂姆送到一个久负盛名的自闭症治疗中心。但送他去的第一天我就后悔了。

那里十分冰冷,环境破旧,小朋友发出尖锐的叫声,大的孩子被绑上巨大的铁链,关锁在房间里,医生们十分冷漠,对待孩子就像是对待一个没有情感的精神病人。

蒂姆每周要去上五天的课,送他去上课的时间里我总是辗转难安,害怕他受到伤害。

有一天,我从治疗笔记中看到老师强迫蒂姆吃水果,还在他吐出来后,让他把吐的东西再吃回去,我气愤又羞愧,立刻把蒂姆接回了家。

我决定不再贪图一点休息的时间,自己教导我的蒂姆,他不该再受到伤害。

1992年11月,蒂姆(白色背心,背对着镜头)和四人小组一起吃饭。我坚持把他送去正常的幼儿园和小学读书,在接受特殊教育的同时,确保他能和正常人接触。

并参加了昆士兰大学组织的一个积极育儿项目。在专家的帮助下,我为蒂姆定下了行为规则,设计了奖励表,并预设了对各种行为的处理措施。

这不仅仅是他的学习,更是我的学习。我得学会在他故意哭闹的时候不理他,不做出任何反应,甚至连看都不看他一眼,这样的对决和斗争往往能持续一整天。

有一次,他往嘴里塞了一把石子,逼迫我理会他,我强忍住害怕和恐惧,用眼角的余光等待他慢慢把石子吐出来。

几周后,他的哭闹状况明显好转。

治疗和陪伴的过程很难,蒂姆则呈现出螺旋式的成长,在一遍遍的尝试下他总有进步,但也偶尔反复,甚至出现偏激的攻击性行为。

我也曾被眼前的磨难折磨得精疲力竭、心灰意冷,但我同时对他抱有极大的期待,我知道他正在向着我期待的方向前进,即使这个过程很缓慢。

1996年的时候,蒂姆进入圣布兰登小学就读,出发的那天他和我说:“如果我去上学了,谁来照顾你呢?”我几欲流泪。

蒂姆和他的老师妮可·沃尔斯一起参加学校的体育嘉年华。

走出自闭的世界从4岁开始,蒂姆就对绘画产生了浓厚的兴趣,能安静地坐在那里摆弄好几个小时的画笔。

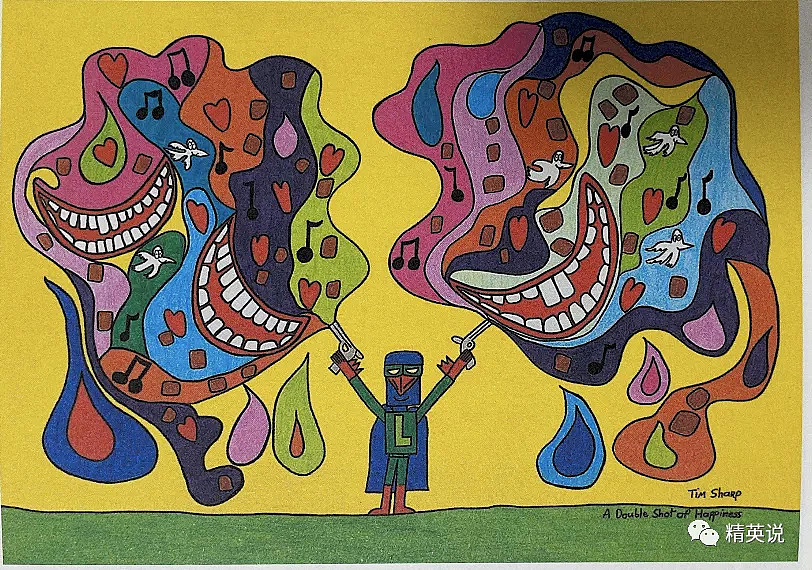

他喜欢,我就陪着他。从扭扭曲曲的线条到鲜艳的色彩,他花了很久才开始接受绘画的过程。渐渐地,他形成了自己的绘画风格。当他画画开始,他的笔力就很重,画出的线条很粗。

当他开始涂色的时候,却又非常细致。他涂得颜色都非常显眼,而且从来没有超出过画线的边界。

《我喜欢阳光普照的国家,那儿有扫地的飞机》蒂姆在绘画上展现出无与伦比的天赋。他开始创造自己的角色,笔下的人物开始变得鲜活。等到九、十岁的时候,他开始用绘画来讲述简短的故事。我从不告诉他什么该画成什么样,因为他的想象力总是令我叹为观止。

《激光嘴超人叫威格尔斯乐队闭嘴》

《激光嘴超人和烧烤》蒂姆的画作受到了艺术之门(Access Arts)负责人的赏识,他给予了蒂姆很多帮助,并告诉我:“蒂姆是个很有才华的艺术家,我们应该让他的才华得以施展。”我想,蒂姆的世界里出现了新的希望。

《我们,我们,我们快回家》2003年的一天,蒂姆收到了来自 VSA(超特艺术节,Very Special Arts Festival)的邀请。我花了很长时间去研究那些恼人的参赛规则,然后用心挑选了蒂姆的作品,提交邮件后才发现报名早在6周前截止了。我并不气馁,在邮件中回复说5年后再来参赛,附赠了蒂姆画的“生日乱糟糟”贺卡。

激光嘴超人的“生日乱糟糟”贺卡。没想到,这个举动竟让蒂姆的作品成功交到了评委的手中。4个月后,我们收到回信。蒂姆被选中代表澳大利亚参加VSA艺术节的绘画组。

要知道,全球一共有700多个人提交申请,但只有4位年轻人获选——一个来自美国的威斯康星州,一位来自爱沙尼亚,一位来自阿根廷,再就是来自澳大利亚的蒂姆·夏普。我的儿子,蒂姆·夏普。

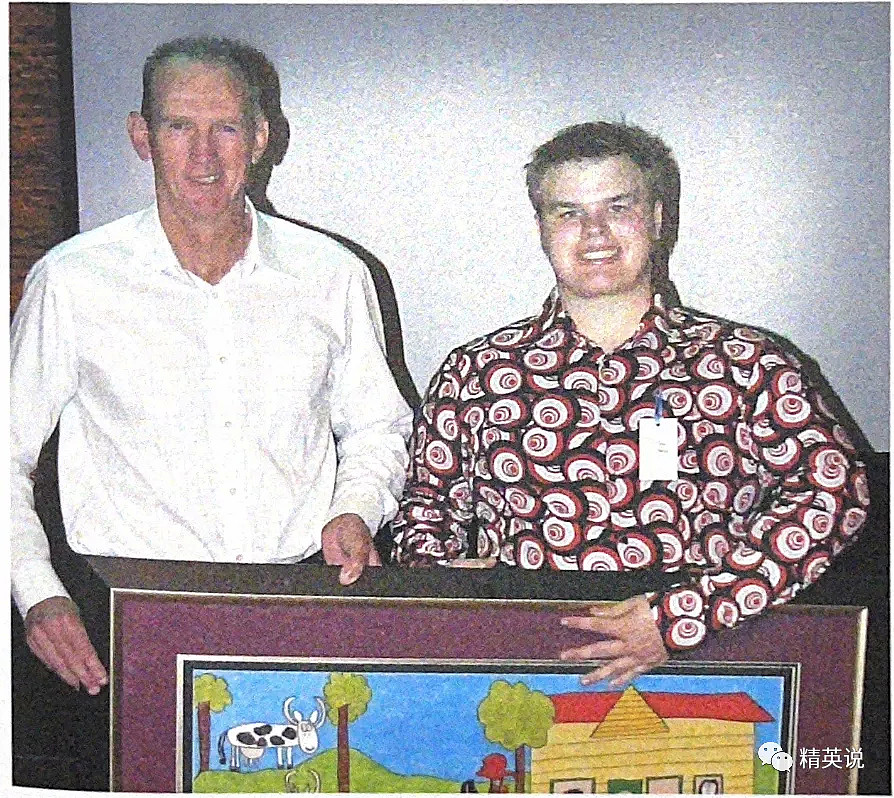

蒂姆和韦恩·班纳特(澳大利亚著名的体育明星)蒂姆一直忙于画画,他的作品越来越具有冒险精神。他开办的画展,作品很快就被抢售一空。他笔下的人物——激光嘴超人被制作成动画片和话剧,站上了更大的舞台。这是蒂姆送给这个世界的礼物。

《吸鸡磁铁》是激光嘴超人系列动画的第一步很多时候,绘画成为了他表达情绪的一种方式。当他感到焦虑和害怕的时候,笔下画出的线条就会像大地震那样跳跃。他会对别人的提问和对话感到困扰和疲倦,他仍然非常脆弱,需要我的安抚和帮助。但更多时候,他笔下的画作充满着鲜活的生命力,洋溢着快乐明亮的气息。我知道,此刻他很幸福。

《幸福双响》从一无所有到硕果累累,正如我期待的那样,蒂姆成长为一个自信快乐的小伙子,跟我们周围的其他人没有任何区别。我头一次觉得,自闭症并非不可战胜,我为他感到无比自豪。

2005年,蒂姆骄傲地炫耀他的高中毕业证书。

在与自闭症斗争的20年中,我始终怀抱着这样的信念:“蒂姆封闭了自我,与周围的世界隔绝了。我得去找到他,把他带到这个世界中。”

这份信念让我勇敢无畏、一往无前。或许从我看到蒂姆脸庞的第一秒开始,我就知道,我将不惧任何艰难险阻。

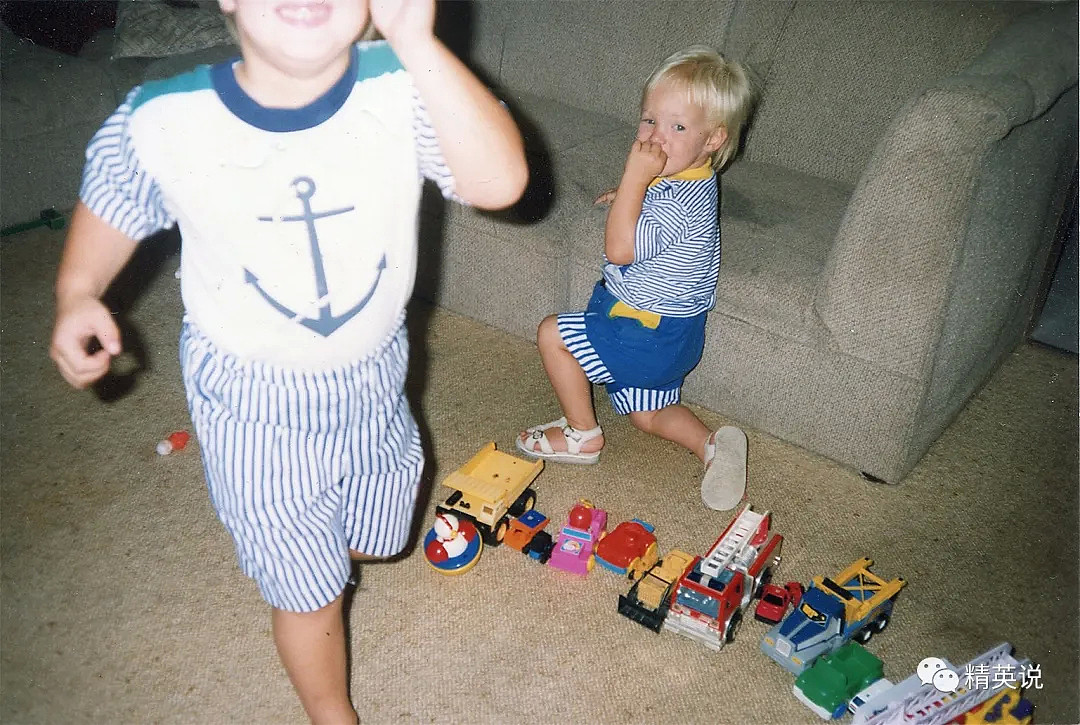

蒂姆跑向照相机,而萨姆蹲在一排玩具车的背后。人生漫漫,现在的我更愿意把精力放在当下和蒂姆的生活中,一切都宁静祥和。

能够静静地坐在他身旁,拉着他的手,知道他爱我,并且他也知道我爱他,这一切多么美好。“我一直都很开心,妈妈。我的生活很好,我喜欢我的生活。”

我想,人生二十载翩跹而过,我已经足够满足。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64