盖茨离婚震撼慈善界 超级富豪善举果真是“善”吗(组图)

本文转载自多维新闻,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

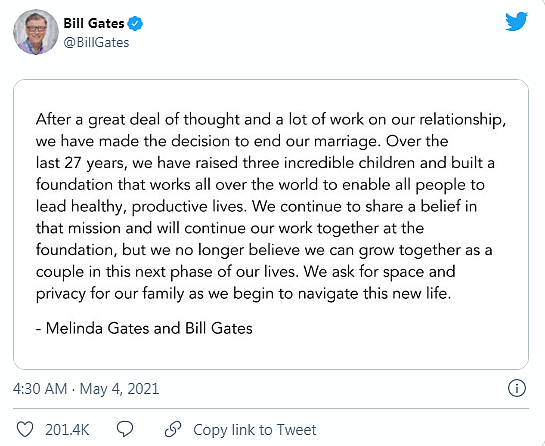

5月4日,微软创办人比尔·盖茨(Bill Gates)与其妻子梅琳达(Melinda Gates)一同在社交媒体上宣布两人将结束27年婚姻,震惊全球。在人们对其离婚决定背后原因尚茫无头绪之际,这一则“惊闻”也使外界对其全球最大慈善基金组织“比尔与梅琳达盖茨基金会”(Bill & Melinda Gates Foundation)的前途生出疑虑。

在两人的“分手声明”之上,盖茨与梅琳达都表明两人此后会继续在基金会中共同工作。不过,有见如今尚在世界头五位巨富之列的盖茨,将会把其约1,300亿美元身家与梅琳达瓜分,使后者马上成为全球最有钱的女性之一,人们就关注同样有志慈善活动的梅琳达(以至盖茨自己)会否继续将资金投入到以两人名字和“盖茨”夫姓命名的盖茨基金会中,还是会自立门户,搞起原盖茨基金会以外的慈善基金,削弱原基金会的影响力。

人们之所以会关注对盖茨基金会的前景,其中一大原因在于,盖茨本人自放下微软的经营事务之后,其全球影响力几乎都来自其资产接近500亿美元的盖茨基金会。

疫情凸显盖茨地位

这在疫情之中特别明显可见。在疫情之初,盖茨基金会已大花数亿美元支援新冠药物和疫苗的开发。盖茨本人的抗疫主张也普遍得到各国政府接受。例如他在去年4月初高调主张各方高额投入研发疫苗,指“我们可能会浪费数十亿在生产(有其他更好选择)的疫苗之上”,但他坚持这是“值得的”;到4月29日,美国政府投入百亿美元研制疫苗的“曲速行动”(Operation Warp Speed)才首次得到媒体报道,并在半个月后正式公布。

于国际卫生圈子更为人关注的是:当世界卫生组织(WHO)去年5月成立“新冠肺炎科技准入池”(Covid-19 Technology Access Pool,简称“C-TAP”),希望各方能分享疫苗研究结果之际,当时在新冠疫苗研发已走在前线的牛津大学曾挺身而出,指其研究成果将在疫苗期间以“非排他”(non-exclusive)、“零版税”(royalty-free)的方式供全球生产;然而,其时盖茨却出面游说牛津与大型药厂合作,最终牛津改变立场,与英国两大药厂之一阿斯利康(AstraZeneca)达成“排他性”的授权合约。

盖茨在国际卫生政策上之所以会有如此巨大的影响力,主要是来自其能与世界大国匹敌的巨额慈善捐款,以及他本人对于卫生政策的坚实主张。根据世卫2018/2019年度的数字,盖茨基金会当时已是世卫的第三大捐款者,排名仅次于美国和英国。

梅琳达·盖茨早前曾接受Oprah Winfrey的电视访问。(Reuters)

全球卫生圈子的“盖茨之寒”

同时,在今天主导全球疫苗公平分配的新冠肺炎疫苗实施计划(COVAX)的三个领导组织当中,除了世卫之外,全球疫苗免疫联盟(GAVI)和流行病预防创新联盟(CEPI)这两个组织都是由盖茨基金会分别于2000年与2017年力主创办,前者的目标是加大贫穷国家的疫苗接种,后者则以投资对抗新兴病毒疫苗为目标。

今天COVAX集中贫穷国家对新冠疫苗需求、再统一向药厂采购的营运方法,本来就是盖茨主导的GAVI模式——此模式普遍被认为是重大成功,奠定了盖茨的国际卫生政策领袖地位。

不过,这种靠着市场机制运作的GAVI模式,在新冠疫情之下,也被广泛批评为全球疫苗分配不均的原因之一。至今,盖茨也没有放弃传统与药业巨企交易的模式,明言反对各国放弃执行世贸的疫苗知识产权保护。

根据《纽约时报》报道,早在2007年,有见盖茨基金会在疟疾研究愈占主导地位,世卫官员已曾抱怨盖茨正在打压在疟疾问题上的不同意见。而卫生专业人士对自身与盖茨不同意见的“自我审查”更有其专名——称作“比尔之寒”(bill chill)。

这种现象的发生也是预期之内。毕竟盖茨是一个能够各国国家领袖,而且其关系也遍布高位——例如新任世界贸易组织(WTO)总干事奥孔乔─伊韦阿拉﹙Ngozi Okonjo-Iweala﹚就曾是GAVI董事局的主席,后者至今也未有支持各国放弃执行世贸疫苗知识产权保护的主张。

世贸总干事奥孔乔─伊韦阿拉﹙Ngozi Okonjo-Iweala﹚就曾是GAVI董事局的主席。(Reuters)

如今,美国渐有重新“领导”全球抗疫之势,其贸易代表戴琦(Katherine Tai)上周就曾与盖茨见面谈及疫苗知识产权事宜。由此可见,盖茨地位之高。

慈善资本主义或成潮流?

虽然盖茨的地位少有其他乐于慈善的巨富能够企及,但由他所创下的资本家领导慈善模式,未来很可能会成为巨富之间的潮流。早在2010年,盖茨夫妇就与“股神”巴菲特(Warren Buffett)启动了“捐助承诺”运动(Giving Pledge),要求承诺人将其一半身家用作慈善——目前,Facebook创办人朱克伯格(Mark Zuckerburg)、前纽约市长彭博(Michael Bloomberg)、亚马逊创办人贝索斯(Jeff Bezos)前妻肯齐(MacKenzie Scott)等已作出了各自的捐助承诺。

《经济学人》早在2006年就注意到盖茨基金会掀起的巨富慈善现象,称之为“慈善资本主义”(philanthrocapitalism),认为新一代的慈善家视自己为“社会投资者”,因此在其善事之中要求取像资本回报一般的社会效益。可以预见,即使盖茨去后,诸如朱克伯格等如果退出了其巨企经营,恐怕也会走上前者透过巨额捐款影响政策的路。

这就带来了一个问题:“做善事”听起来当然是好事,但当巨富以其大部份资产投入到各类医疗、教育、脱贫等项目之时,好事会否成为了坏事?

根据彭博社亿万富豪指数截止1月1日的数据,Facebook创办人兼行政总裁朱克伯格排富豪榜第5位,他身家2020年增加252亿美元,目前资产净值总计1,040亿美元。图为2020年2月15日朱克伯格在德国慕尼黑一个讨论会上发言。(Getty)

慈善资本的弊端

在不少民主国家当中,这就引伸出非经民意授权的慈善家对国家政策有“反民主”影响的讨论。这些资本家是资本主义体系下的赢家,纵然他们有“济世救人”之志,却往往不愿脱离资本主义精神,倾向支持原有架构,即使在逆民意而行之时亦如此——今天盖茨对疫苗知识产权保护的坚持便是一例。

出于好意的巨额资本,也会造成“好心做坏事”的情况。例如盖茨基金会在撒哈拉以南非洲国家针对爱滋病、结核病、疟疾等国际关注病患的大额投入,就曾被批评将这些国家本就缺乏的前线医疗人员吸引到这些极具针对性的计划之中,反而导致其一般医疗服务出现“人才流失”的现象。

根据彭博社亿万富豪指数截止1月1日的数据,微软创办人比尔‧盖茨排富豪榜第3位,他身家2020年增加186亿美元,目前资产净值总计1,320亿美元。图为2019年11月6日比尔‧盖茨在纽约于《纽约时报》交易录大会上发言。(Getty)

问题在于:如果推行这些政策的是国家政府,政府将要为其政策成败负上责任;然而,当推行这些政策的只是类似盖茨一般的慈善家,无论政策成效如何,他们都不必要负责——有时候,这些慈善活动就好像这资本家的娱乐活动一般,盖茨力推的高科技“自结自足”厕所项目就是当中一个较为受人注目的例子。

当然,盖茨基金会2000年成立以来,对全球卫生贡献良多——例如全球的小儿麻痺症已几乎灭绝;不少国家的儿童疫苗接种比率都在其支持下大幅上升。此等成功绝对不可抹杀。

我们要反思的是,盖茨的善举本来应该是国家政府,以及由各国政府支持的国际组织负责的政策项目,盖茨的成功当然令人鼓舞,但这是偶然之事,我们绝不应因为这些个别的成功案例,而放大了资本家在公共政策上面的角色,也不应因此忽略了政府和国际组织的应有责任。

本文转载自多维新闻,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64