中国女子与多名广州黑人恋爱飞往非洲:这些女孩很抢手,她的爱情故事不简单(组图)

自20世纪90年代开始,五湖四海的人们来到改革开放的前沿——广东——寻找机会。

作为世界工厂,这里也吸引了来自非洲的商人。他们在这里采购廉价又实用的产品,再卖向全球各地。慢慢地,在广州的三元里一带,形成了非洲人集聚的商贸社群。

这几年,关于「广州的非洲人」的报道多了起来,你可能也看到过一些类似「广州一个区就有30万非洲人」这样耸动的新闻标题。

但从官方的统计数据来看,广州在册的非洲人数并不太多,顶峰时期,也不超过2万人。而在疫情之后,根据广州疫情防控新闻发布会的信息,这个数字已经降到了4000。( 2020年4月的统计人数为4553人)

20年前,广州女孩Rase和家人搬迁到了三元里附近的城中村。可以说,她见证了三元里的崛起和衰落,某个意义上,她的青春也是为这场退潮的淘金梦所做的一个注解。

初见三元里

我叫Rase,今年39岁,地地道道的广州人。

我们一家原来住在番禺,1998年搬到三元里附近。

那时候,三元里一带是本地混混的聚集地,满地都是吸毒后丢弃的针管。也曾经有旧邻居搬进去,结果就被司机佬打劫了。总之是很乱的一条路。

我们就决定不去那里,而是拿搬迁补贴在旁边的城中村买了二手房。

■ 广州的城中村 图/来自网络

那时候,三元里还没有多少非洲人。之后的八九年里,我一直在手机厂里工作,也几乎没去过三元里。直到2007年转行做保险销售,我才再次走进那里。

那时候,我只知道在三元里做生意的人很多,或许更容易推销。

却没想到,十年里,有太多变化发生。

又见三元里

我的第一反应是「竟然没针头了?!」很干净,治安也很好!

坐公交车时,也会发现多了很多非洲人。最多时,随时随地都见得到。市场里,一个一个档口都是非洲商人在守,完全是他们的地盘。

为了推销保险,我会在三元里发小卡片。通过这种方式,我认识了第一个尼日利亚人,Prince Orlando。一个下午,他发短信约我吃晚饭。我想找一个客户,就答应了。

■ Rase在三元里 图/纪录片《丽斯的选择(Rase's Choice)》(尚在剪辑中)剧照

命运的潮汐

那一晚,我没能卖出去300块钱一份的人寿保险。但是很快,Orlando就开始追我了。

之前的八九年,我一直在手机厂里工作。现在,我不做手机了,但中国早已经成为性价比最高的手机市场,这正是跨洋商人们需要的。没想到两种命运会这样交错。

过去流水线上的男同事都把我当作竞争对象,想把我挤下去,从没有同龄的男性跟我表白过。所以当Orlando 向我表白的时候,我非常开心。好像第一次有人欣赏我。

因为手机工厂,我在人生路上独自走了好多年;也是因为手机工厂,我遇到了愿意欣赏我的尼日利亚人。命运潮汐涨落的引力下,我在工厂里缺失的,好像要在三元里补回来了。

观察了一段时间后,我就和Orlando 确立了关系。

尼日利亚圈子

但,后来因为 Orlando 出轨,我们就分手了。这段恋情只持续了不到一年。

之后我慢慢明白,非洲商人在中国非常弱势,所以中国女孩在他们中间是很抢手的。可能才刚见几面,有些非洲人就会告白、甚至求婚。曾有一个月,我连续收到了6个非洲商人的求婚。

■ 三元里的商铺 图/纪录片《丽斯的选择》(Rase's Choice)剧照

在三元里的市场内,有不少守档口的小妹,她们也会跟非洲人在一起。而一旦选择跟尼日利亚人在一起后,似乎就很难再走出这个圈子。我也是。

这可能是因为非洲社群比较小,当一对情侣散了,很快就会有第二个人进来,想跟你发展关系。

不过当时我自己没想那么多。感情这事,和肤色没有关系,不管和谁在一起,我也只是想要日子过得好一些。

也是在不断出现的新的非洲追求者中,我看到了这种幸福的可能。

抱着结婚的期待,我开始了第二段恋爱。

心跳

2008年,我认识了 Bryant。

第一次见面,我们约在三元里一家餐厅楼下。远远地观察了5分钟,我才走过去跟他认识。

他挺腼腆,戴着黑色墨镜、金色项链和手表,很帅气。唯独张嘴笑时,有三颗牙齿没了。

晚餐期间,因为聊得很开心,两个小时一眨眼就过去了。就在我准备要回家时,他一下抓住了我的手,他说「不要走。如果能让你感受到我的心,我巴不得把它挖出来给你看它跳得多厉害!」

我能够感受到他眼神里的真诚,感觉也来电了。我就留下来继续聊。

餐馆10点打烊,我们聊到12点!最后人都走光了,我们只能从后楼梯离开。

因为都是奔着结婚才发展感情的,有了这样的承诺,我们慢慢就在一起了。

■ Rase 和 Bryant 图/纪录片《丽斯的选择》(Rase's Choice)剧照

Rase Won the Battle

那时候,我白天兼职销售保险,下班后就去市场陪 Bryant 。

第一次去,他是和他的老表一起搭档开着一个档口。铺子四四方方,不大,大概9平米,挂满了充电线、U 盘、耳机这些小配件。

我每次去,Bryant 都会给我叫一只非洲鸡。嘿呦,好好吃的非洲鸡!烹煮时肯定放了很多种非洲的香料,吃到嘴里时的那种咸辣,哇,真的好好吃!

等他忙完了,我们就一起回家。然后一起做晚饭、洗衣服、搞卫生……生活的点滴都在一起。

认识久了之后,我也劝他去修牙。因为这三颗牙齿不好,平时见他笑,总觉得好勉强。但他的生意又很多,一般人用两台手机已经很忙了,他得用三台。我想他要接触的人一定很多。如果能修复牙齿,以后谈生意,他也能更自信。

那段时间,每周我都陪他去修牙齿,痛之前我会告诉他「这个可能会很痛喔。」然后他就紧紧握着我的手,医生说「你们两个真是生死相依啊!」

补完后,他笑得好漂亮。我真得从没见他笑得那么开心,像个 baby 一样。

可一想到他变帅了,我就很紧张。因为要是有别人喜欢他,我哪还有戏?但他平时会很紧地抱着我,亲我也很用力,他甚至把我的名字写在 QQ 签名里。

他写「Rase Won the Battle」,意思是「我赢了这场战斗」。

他想给我信心。

东躲西藏

那几年,我们的生活很平静。Bryant 的生意也非常好。平时去教堂遇见艰难的弟兄,Bryant 都会给他们一些钱,帮他们度过难关。

但是到了2010年、2011年,广州开始打击三非。「三非」,就是指非法入境、非法居留和非法工作。

因为非洲商人大多都是拿着一个月的旅行签证来到中国,但一个月非常短,根本不够完成所有进出货的工作。而签证续签难度很高。他们就不得不滞留。所以大多数非洲人都属于「三非」人员。

一时间,风声紧了,非洲人的生意开始难做。我和 Bryant 开始了躲躲藏藏的生活。

■ 广州警方在检查外籍人员证件 图/来自网络

当时,至少每三个月会有一波彻查。有人会在市场入口把风。假如发现有人来查,马上就会有暗号传进来。Bryant 跟老表两个人就会马上说,「躲!我们要走了,你留在这里没问题。」

然后,他们两个就会消失。事实上,所有非洲人都会消失!

后来,不只是市场里紧张,住房也紧张。为了找房子,他们先从三元里迁到广州最偏的一个公交车总站。后来广州边际也不行了,就转到了顺德、佛山,越住越远。

而且以前是「这里有非洲人住,我们就住这里」,但越往后就发现「这里有非洲人住,就不能住这里」,再往后就是「我们住这里,就不能告诉别人我们住这里」!

日常生活的「技术」

搬家的次数多得我已经数不清了。

最惊心动魄的一次是2010年的一个晚上。我突然间收到 Bryant 发来的短信,他神秘兮兮地说「我躲在房间里,客厅有人来搜查,我们都不敢出去。」

我很紧张,整晚都在跟他通信息。过了一两个小时,那些人才走。我赶紧过去,整个客厅全乱了,好像进过贼一样。

我们也不清楚他们在搜什么,只知道应该是邻居发现了他们是外国人,举报了他们。否则无缘无故,不会有人知道他们住那里,因为他们有一套「躲藏」的技术。

第一,他们出门会避开白天人来人往的时段。出门也只走楼梯,偶尔坐电梯,也会错开楼层。譬如住在14楼的话,他们会走到13楼搭电梯。

其二,他们会尽量掩盖生活的痕迹。即便在房间,他们也会把音乐声开得很小。白天都不开灯,晚上需要开灯时,他们会用一块布挡住门缝,不让光透出去。

为了保护自己,我认识的朋友都会用这套方法。

所以很多时候,我看到的东西让我对他们更多的是怜悯,同情跟理解。你能想象吗,他们平时都不敢去公园或者电影院,东藏西躲得像个犯人。他们是逾期逗留,但他们并没有其他的错。

平日该交的钱都有交,收据也都有。他们非常重视这些纸,每一张收据都小心收藏,因为他们很怕被人家说违法。他唯一没做好的就是签证。但费用真的太高了,搞一次签证要一两万块,谁能赚那么多钱,每个月去支付这样高的费用?

所以他们也很无奈、很无助。我那时候是哭的,除了哭,什么也做不了。

■ Rase 和 Bryant 图/ 纪录片《丽斯的选择》(Rase's Choice)剧照

日常生活的「技术」

那晚,我马上又得帮他们找新住处,谁也不知道第二天会发生什么。所以每次找房子,时间都很紧张。

因为他们不能露面,收拾旧房子也全靠我。为了省点钱,那次我搬了6趟。

搬完回到家,两兄弟赶紧跑来给了我一个很大的拥抱,「辛苦你啦,一起去吃顿好的吧!」

大家一起经历的真的特别多。

那段时间,我每晚都会问 Bryant 「你到家了吗?」他有时回,有时不回。但就变成是我更紧张。紧张很多东西。

我跟 Bryant 谈了好几年,都是这么过来的。我们都希望能走在一起。而他的护照已经逾期5年了,所以他决定回尼日利亚换一本新的。

照顾他的这段时间,我也一直有个期待,那就是希望他回去后,他的爸妈能知道,原来中国有个这么好的女孩子陪着他。他能好好地来,也能好好地回家。

所以我很支持他回尼日利亚换护照。以后再回中国,不管多艰难也真正地按手续去办,不再延期。这样我们才有未来。

不过,这一去,谁都不知道会发生什么。所以我们约定,我在中国等他10个月。如果10个月后,他没回来,我就去尼日利亚找他。

他走的那天不让我去送。他说「你不要看着我走,不然你也哭,我也哭。我们都不要哭。」

等

不能和 Bryant 一起生活的那段时间,我掉眼泪最多。做什么事都想着他,有时打开水都会因为出神而烫伤手。我老是看着时间,等啊等。

我身边很多女性朋友,她们男友也是外国人。我们总结自己的这段人生,就一个「等」。等一个回复,等一个男人回来。

我也是这样等了5年。

一个答案

因为非法滞留,Bryant 被列入了黑名单,未来5年他都不能再来中国。他想了很多办法,但到了第9个月也没成功。

我决定不再等了。这段时间,我也看到很多中非情侣,因为现实原因不得不分开。所以我决定去尼日利亚,不管 Bryant 还能不能回来,我都要亲自去求一个答案。

2013年,我找到了一份尼日利亚的工作,登上了前往尼日利亚的飞机。

■ Rase 在尼日利亚

到尼日利亚后,我们联络并不通畅。足足等了三个月,他才说要来见我。之后又隔了很长一段时间,我们才真正见上第一面。

从他家到我这里要6个小时。这意味着,他只能待一会儿,马上又必须回去了。

我在厂门口等他。见面后,是一个久违的拥抱。他捂着眼睛哭了起来。我也哭着问他「你为什么不来找我?」

他说「我知道你来非洲非常不容易,所以我来了。」

他其实是要来告诉我,我们没法在一起。

但他很难开口说出我们不能结婚,所以他捂着眼睛哭了很久,然后才告诉我「我家在东部,根据习俗,我不能娶外邦人。尤其是我的第一个老婆绝对不能是外邦人。」

那一刻,好像有一桶冷水浇在我身上。沉默了很久,我说「我尊重你的决定。因为我爱你,我不会强迫你。」

我有过期盼,期盼可以和他一起开开心心地回中国。可我也知道这是奢望。现在我得到了答案。不是满意的答案,但因为是他亲口讲的,就可以了。

去非洲前,我专门给 Bryant 打了一些金首饰。我把手链给他戴上。

我说「以后我不在你身边了,但它会跟着你。」

他说「我会一直带着的。」

那副首饰也是我的一个心愿,我希望他平安健康。哪怕有一天生活困窘了,他也可以把金子熔掉换成钱。

哭完了,我就送他走了。

最后一面

我在尼日利亚工作了一年,在准备回中国的前三天,我约 Bryant 见了最后一面。

在机场大厅,我们没哭也没说话,只是轻轻地亲了一下。

我说「走吧」。我很清楚,就此一别,我们这辈子都不会再见了。

他转身走上电梯,我也朝另一个方向走去。一转过身,我就哭得不行了。

因为我记得,离开中国时,他跟我说「我们都不要哭」,所以我不在他面前哭。

■ Rase 在尼日利亚

新的温暖

尽管三元里的生意越来越难做,但还是有不少非洲人留在广州。因为他们知道,这时候一旦回非洲,想再来中国就难了。而且他们中间有的被中国商家骗得血本无归,有的在家乡还欠着钱。所以他们没有选择,只能孤注一掷。

因为经济实力的差异,这些人和 Bryant 比起来,就像是另一类人。但就是在这群人之中,我也遇到了新的温暖。

回国后,我一直在调整自己的心情,也尝试去接纳新的人。

无意间,我又遇到了 John。之前住佛山时,我们就在公交车上见过很多次,但从没交流过。后来,我又在教堂遇到他。这中间隔了六七年,却还是会一直见到这个人,很神奇。

他主动问我要了联系方式,「不能每次就只是这样点个头,say 个 hi 吧。」

就这样,我又开始了一段新感情。

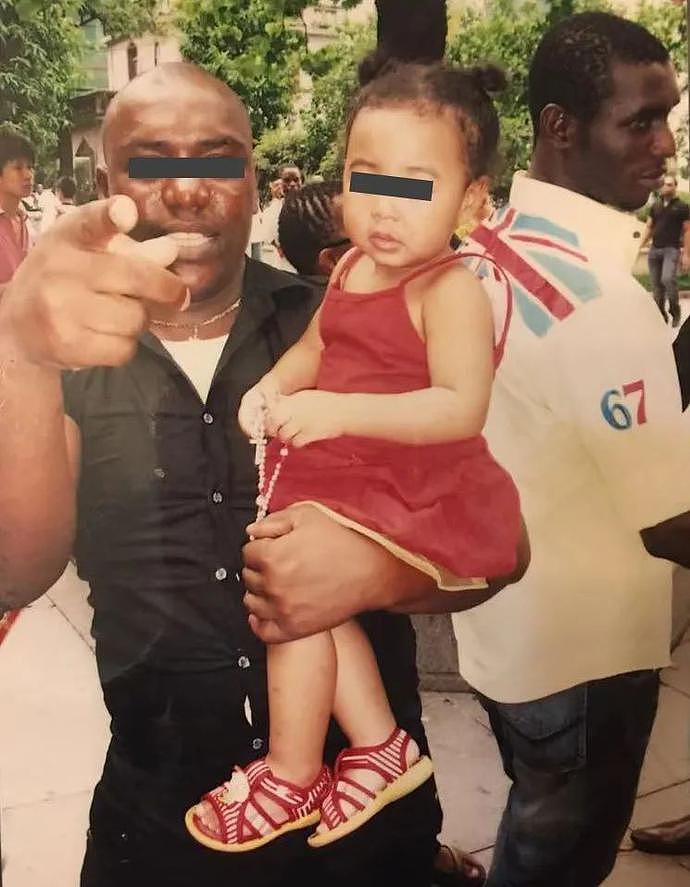

John 总是穿得很精神,他块头很大,显得有些老成。但是他很喜欢小朋友,因为能讲一口流利的普通话,所以他见到小朋友就会打招呼,小朋友也都很喜欢他,算是居家型的男人。

■ John 抱着一个小朋友

居家男人

他对我很爱护。有时候跟他一起跑市场,很累。他会细心地给我擦汗。

他还会送我下班。从珠江新城把我送回白云区,然后他再坐公交回佛山。跑这么远,只是为了见我一面。

但是 John 也会让我哭笑不得。有一次,他知道我缺手表,就买了一只送我。但表的款式不太好,我很纠结要不要带出门。有时他自己衣服破了,都不买件新的,却要送我衣服。衣服不合身,他情愿来回换四次,都要拿合身的给我穿。可以看得出,他虽然没什么钱,但舍得花在我身上。

我也会带他回我家。每次见到我妈,他也跟着说「妈妈好!」我妈听到就特别开心。他来我家吃饭,看到哪里脏,都会主动帮忙。他曾经把我家风扇全部拆下来洗了一遍。连我妈都被吓到了。

我就问我妈「John 虽然不富裕,但对我很好。如果我嫁给他,你觉得行不行?」

我妈说「只要对你好就行。」

又一次别离

其实,经历了这几段感情,看到过那么多现实的困难,我很难再像年轻时那么义无反顾了。回忆起来,我会觉得,我把最贤惠、最勇敢的一面留给了 Bryant ,却把最严厉、最现实的一面留给了 John。

但就在我好不容易下定决心,要和 John 一起好好努力过日子时,我却没有机会了。

■ John(左)和另一位在广州的非洲人

2018年4月, 因为非法居留,John 在回家路上被拦住,在拘留所关了三个月,和外界断了联系。我也试图去探望他,但因为没有亲属关系,根本进不去。

7月,他被遣送回非洲。刚下飞机,他就给我打了电话。我问他在里面过得好不好,他没有回答。

但视频时,我发现他瘦了好多。那一瞬间,我特别心酸,「怎么过成这样」?

他说「我不会回中国了。」

听到这一句,我的心又死了一大半。

2016年,我们刚在一起时,也想过以后组建家庭,一起做事业。他还说,以后赚到钱会先给我买辆车,他什么都为我考虑,未来的规划里都有我。

等到他被遣返后,我再问他「我们要不要结婚」时,只要他给我一个坚定的回答,我有信心我们可以一起经营下去。但或许受经济的影响,他说「我们连明天都没有,我不敢跟你谈未来。」

他已经想放弃了。当时我也伤心,我也哭。但每次哭,他一定会哄我开心。因为知道我妈妈叫我「哆来咪」,所以他每次都会说「哆来咪不要哭,哆来咪不要哭」,然后用傻笑的表情逗我笑。在 John 面前,我笑得最多了。

但最终,我伤心的还是他担当不起来,他不敢。

存在的痕迹

在 John 被遣返之后,跟 John 合租的两个朋友也都陆续被发现,并且被送回了非洲。

其实,跟他们认识这么多年了,我也知道,该回去的终究都会回去。

因为他们都走得匆忙,每次都得我去帮忙收拾。每次收拾,我都很难过。整个房子里都是以前生活的痕迹。

我会翻到 John 留下的照片。在非洲时,他们都不拍照。来到广州后,John 反而很爱拍,走到哪里都会拍,连在市场、电子厂都会拍照。照片里,他笑得特别开心。回去之后,就不会再有这么好的环境了。

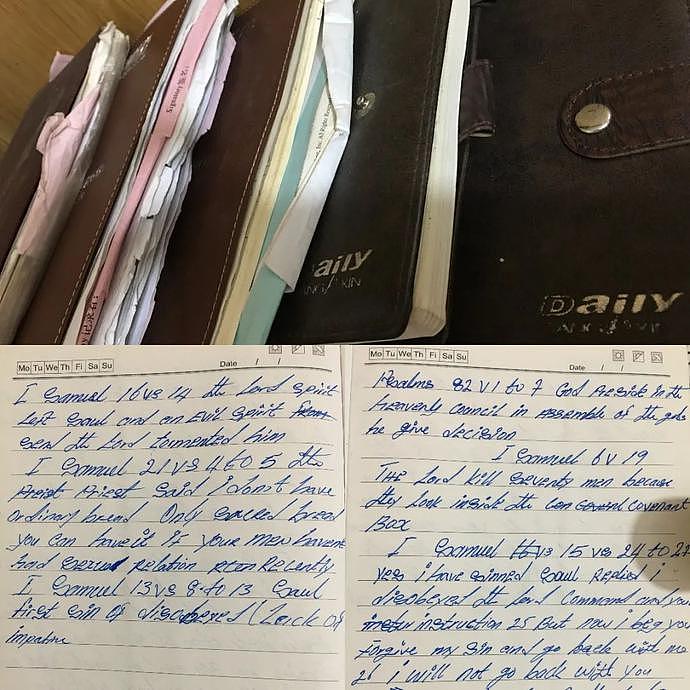

我还会翻到他们的笔记本,有过往的每一笔账,有认真学习中文的笔记,也有一些祷告——「不管前路多么崎岖,生命多么无常,我们一定要经常祈祷,努力工作」。

我把这些一袋一袋装好拿回家。现在,我的书房已经成为存放他们物品的杂物间了。

■ 留下来的笔记本

记忆里,我最后一次去三元里时,那里很冷清。他们不在之后,我也没理由再去了。

想起以前大家都在一起,抬头就能看到对面档口的老友在忙碌,彼此偶尔开开玩笑,说说话。

现在都没有了,再也见不到他们忙碌的身影了。

——————

现在,John 在尼日利亚很辛苦地经营着一家小店,每天凌晨3:30,他就得起床。

出门前,John 会给 Rase 发两条消息。因为出门后,他就没有网络信号了。

在广州的非洲商贸社群进入退潮期之后,那些曾经搭伙过日子的中非拍档们,也走到了各自命运的岔路口。Rase 说有人拖家带口去了非洲,有人带着孩子在中国等着地球另一头的丈夫有一天能回来。

曾经在三元里做生意的非洲人,也都散了,他们有的去了广州火车站旁边的西湾路,有的去了佛山、东莞。

不过,最近,受疫情影响,续签容易了很多,不少原本的「三非」也能签到。

或许未来有一天,Rase 和 John 还会在广州的街头相遇。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64