“钢琴诗人”傅聪染新冠伦敦去世,系著名翻译家傅雷之子,《傅雷家书》终为绝唱(组图)

本文综编自天津广播、每日经济新闻、多维新闻,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

据“多维新闻”报道,86岁的知名钢琴家傅聪12月27日被媒体报道确诊新冠肺炎(COVID-19)。12月28日,傅聪在英国因病逝世。

当地时间28日,据奥地利音乐频道消息,钢琴家傅聪因感染新冠病毒于当日在英国逝世,享年86岁。

傅聪在英国确诊新冠肺炎后逝世,他的父亲是中国著名翻译家傅雷。(微博@考研政治杨加宁)

两天前才传来感染新冠消息

据“每日经济新闻”报道,两天前,傅聪确诊新冠的消息才刚刚被国内媒体广泛报道,没想到仅仅两天后就传来噩耗,令人错愕惋惜。

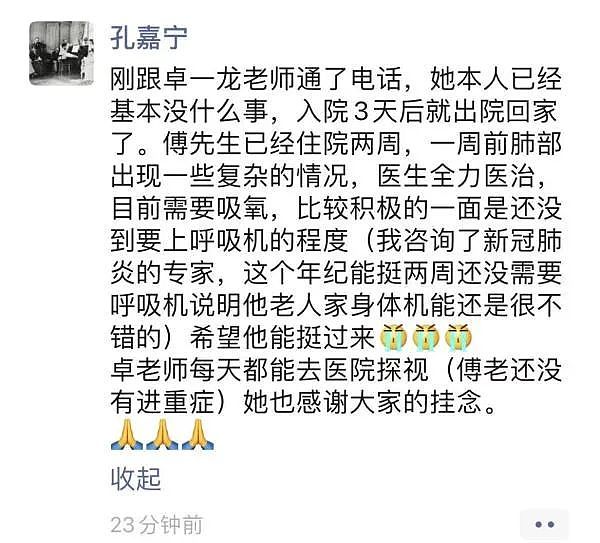

据澎湃新闻此前报道,据英国皇家音乐学院中国籍教授、钢琴家孔嘉宁的朋友圈消息,钢琴家傅聪因感染新冠病毒,正在住院治疗,“傅先生已经住院两周,一周前肺部出现一些复杂的情况,医生全力治疗,目前需要吸氧,比较积极的一面是还没到要上呼吸机的程度。”

孔嘉宁是傅聪学生,卓一龙系傅聪太太。

另外,在公众号“上海柏斯琴行”发布的《著名钢琴大师傅聪顽强抗疫,让我们共同为他祈祷》一文中,傅聪的朋友、上海音乐学院教授李民铎写道:

傅聪是我国最重要的钢琴家之一,几十年来,他为钢琴事业做出了巨大的贡献。他弹的肖邦、莫扎特、舒伯特、舒曼、德彪西等感动了千万人的心。他的肖邦,是最真挚、最诗意、最纯洁动人的。

现在他在伦敦,感染了新冠病毒,已住院,情况不太好。医生们一直在给他用氧气,用各种办法尽力的帮助他。

他的夫人Patsy,自己也住了院,好在好转较快,已出院。她在尽一切的努力照顾、帮助傅聪,他们面临的困难可以想象。

在这关键时刻,让我们不分男女老少,不论大江南北,让我们一起为他祈祷,我们对他的爱会感动上苍。

祝他早日康复!

图片来源:上海伯斯琴行微信号截图

获得“钢琴诗人”之美名

傅聪1934年生于上海,8岁半开始学习钢琴,9岁师从意大利钢琴家梅百器。1954年赴波兰留学。1955年3月获“第五届肖邦国际钢琴比赛”第三名和“玛祖卡”最优奖。此后他驰骋于五大洲的音乐舞台,获得“钢琴诗人”之美名。

傅聪的父亲是著名翻译家傅雷,傅聪早年留学时代与父亲的往来书信曾被编辑为《傅雷家书》出版,影响了中国几代人。傅聪于20世纪50年代离开波兰后,一直定居英国伦敦。

当地时间28日,英国卫生和社会保障部公布最新数据显示,过去24小时英国新增新冠肺炎确诊病例41385例,为疫情发生以来单日增长新高,累计确诊2329730例;新增死亡病患357例,累计死亡71109例。

自疫情开始以来,已经有不少音乐界人士感染新冠。2020年3月18日,法国小提琴家、当代音乐界重要人物让·勒伯因感染新冠病毒而去世,享年80岁。3月22日,世界三大男高音之一多明戈在确诊新冠肺炎。3月27日,世界著名小提琴家安妮-索菲·穆特通过社交媒体宣布其新冠病毒检测呈阳性。4月1日,美国传奇音乐家,爵士乐第一家族族长Ellis Marsalis Jr.也因新冠肺炎去世

《傅雷家书》终为绝唱

据“天津广播”报道,《傅雷家书》最早出版于1981年,《傅雷家书》的出版是当时轰动性的文化事件,近四十年来一直畅销不衰。

186封书信,最长的一封信长达七千多字。字里行间,充满了父亲对儿子的挚爱、期望,以及对国家和世界的高尚情感。

家书贯穿着傅聪出国学习、演奏成名到结婚生子的成长经历,也映照着傅雷的翻译工作、朋友交往以及傅雷一家的命运起伏。

傅聪1934年3月10日出生,是翻译家、作家、教育家傅雷的儿子,《傅雷家书》就是父亲傅雷写给他的,这些家书开始于1954年傅聪离家留学波兰,终结至1966年,其中谈及了做人的原则、艺术的修养等,自出版以来一直得到读者的关注。1955年,傅聪获得了第五届肖邦国际钢琴大赛第三名以及“玛祖卡”最佳演奏奖,是东方人首次在这项赛事中获奖。他在欧洲进行巡演时,被誉为“钢琴诗人”。

1954年,傅聪在波兰准备演出

傅聪:不要把《家书》当作《圣经》来读

很多人了解傅聪,往往是通过《傅雷家书》。1954年,长子傅聪赴波兰进修古典音乐,傅雷、朱梅馥夫妇开始与之跨洋寄信,直到1966年两人离世,傅雷一家在文学史上的留痕,几乎仅剩远在他乡的傅聪手中那近200封有拳拳之心、殷殷之情的书信。多年后,家书出版。傅聪曾谈到《傅雷家书》是说,他不赞成大家把《家书》当作《圣经》来读,同时还提到了他与父亲的往事。

傅聪:我已经听很多人说,我父亲的信写得那么好,当年之所以写下这些家信,就是准备发表的。我觉得非常荒谬,怎么会这么去理解呢?父亲是个译笔非常好的译者,文笔非常好的作家,但不能因此而说他是为发表而写的。

我父亲是很刚正的一个人,他正式发表的东西都很严谨,很理性,当然也有赞美贝多芬那种热情如火的文字,但绝少婆婆妈妈,舐犊情深,正式文字里绝对没有。而给我的信里,他任真情流露,不加克制。假如他是准备发表的,用字会有分寸得多。

所以我要借此机会特别声明:家书得以与公众见面,完全是历史的偶然。其中大部分书信,我弟弟一九七九年来伦敦,也是第一次看到,他爱不忍释,如对亲人······

傅雷、朱梅馥夫妇

问:很多人心目中,印象最深的是您被傅雷先生耳提面命受过非常严格的教育。

傅聪:我觉得大家好像都忘了老夫现在也六十八岁了,人家老是问我家书的事情,好像我还是个小孩子似的。不过,我自己感觉我还是像个小孩子似的。

问:很多人在自己的父亲去世以后,往往回过头来后悔当初没听父亲的话。您现在也经过了人生很长的历程,回过头来看看,是不是也有这种感觉?

傅聪:我们是在同一条路上走的,就像爸爸信里说的那样,“儿子变了朋友,世界上有什么事可以和这种幸福相比的?”真的是这样。最近我看到当年他写给香港的一个朋友的信,里头有一段专门分析我的文字,哎呀,爸爸真是了解我,对我看得是一目了然,看到了骨子里头。

问:对于《傅雷家书》,很多父母是当作《圣经》来读的。

傅聪:这很危险,非常危险,我非常不赞成。我跟你讲个故事。有个廖冲,我很喜欢这个女孩子,性格非常纯洁直爽,像个男孩子似的,音乐上也很有才能。她跟所有的人一样,很喜欢读家书,也被这本书感动,可是,她看了家书,对我说:“这样的父亲怎受得了啊!”

问:对家书,除了受感动以外,也感觉出来傅雷先生非常可爱的一面:他多次提醒您,一定要多写信,多给他回信。可以感到您父亲有非常爱护子女之情,但是有一点唠叨。

傅聪:那个时候他非常孤独,内心非常痛苦,有很多话只能够跟我交流,所以渴望我多给他回信。但那时我的音乐会很多,工作很忙,觉得最重要的是要做到父亲期望予我的对艺术的忠诚。这一点我是永远觉得很惭愧,很内疚。

问:傅聪先生,苏立群写的《傅雷别传》里提到,您七八岁开始学钢琴的时候,父亲经常在楼上听到您练琴不对劲,就会下楼来对您严厉地打骂。他的信条是棍棒底下出才子,当时甚至把您捆在门外。您后来成为艺术家,是因为您后来对音乐的一种天才,一种理解,起了作用呢,还是您父亲的捆绑之功?

傅聪:父亲并不是因为我弹琴时候的顽皮,才把我捆绑在门外。其实,男孩子淘气,在没有开始学钢琴以前,就发生过多次这样的事情。我十一岁以后,中断了弹琴,那时候我就开始反抗父亲,很激烈,甚至于要出人命的呀!至于说他的信条是棍棒底下出人才,那是无稽之谈,父亲从来不是那么认为的,那是后来邻居得出的所谓结论。到了“反右”的时候,有人就拿这个所谓的信条来批判父亲。

问:傅聪先生,我们谈论到您的时候,往往会很自然地把您跟您父亲联系到一起。我想问一下,您父亲的成功,对您来说是一种光环呢,还是一种动力,一种压力?

傅聪:怎么说呢,两者都是,不过压力恐怕是无形中存在的,并不是我 aware of it (感知)。有些朋友说,“你父亲对你这种期望,所以你永远有种压力”,我家里人也这么说过。他们都看到我有时候活得相当苦,活得并不那么容易。所谓苦,也包括痛苦,或者艰苦,两者都有,不过也不缺少欢乐。不要以为我永远在那儿哭哭啼啼,没有这回事,我笑的时候比谁都笑得痛快。动力嘛,假如一个人自己本身没有一种生命力在那儿,要靠外在的什么东西作为一种动力,我看这也是有限的。

(原载《爱乐》二零零四年一、二月号合刊)

不是父亲与儿子的问题,是学问的问题

傅聪:其实我童年、少年时期,与父亲的关系并不融洽。直到十七岁,父亲看到我立志要学音乐,但没有问他要一分钱,觉得我很有骨气,很有志气。那之前我一个人在昆明滚打了三年,人成熟了很多,基本上已经与父亲有了那种朋友之间的关系。父子之间成为朋友是一个逐渐的自然而然的演变。

留学归国的傅聪,与傅雷在琴边畅谈

问:当时,您妈妈在给您的信中也说到:聪儿,你像你的父亲一样早熟。

傅聪:我出国的几年变化比较大,自信心也多一些了。一九五六年回上海,跟爸爸聊天的时候,那种特别的感觉,就是父亲和儿子真的变成朋友了!我说的很多话,他都会肃然起敬,我讲音乐上的道理,他觉得已经到了一个水平。对他来说,这不是父亲和儿子的问题,是学问的问题,在学问面前他是绝对的谦虚。

我记得一九五六年暑假我到上海,在家里觉睡得很少,跟家里人有说不完的话,特别是跟我爸爸,简直是促膝长谈啊!谈的是各种各样题材,音乐、美术、哲学,真是谈不完。后来我回到波兰,爸爸给我的信上说,“谈了一个多月的话,好像只跟你谈了一个开场白。我跟你是永远谈不完的,正如一个人对自己的独白是终身不会完的。你跟我两人的思想和感情,不正是我自己的思想和感情吗?清清楚楚的我跟你的讨论和争论,常常就是我跟自己的讨论和争论。父子之间能有这种境界,也是人生莫大的幸福。”

问:您还记得离开上海时,父亲的临别赠言吗?

傅聪:爸爸的临别赠言,共实我从小就听他说过——先做人,再做艺术家,再做音乐家,再做钢琴家。对我来说,怎样做人是一个很天然的事情,我从小已经有了一个很明确的信念——活下来是为了什么?我追求的又是什么?父亲说先要做人,然后才能做艺术家。艺术家的意思是要“通”, 哲学、宗教、绘画、文学……一切都要通,而且这做人里头,也包括了基本的人的精神价值。这个面很广,不一定要在琴上练的,而是要思考,我的这种思考无时无刻不在进行。

傅雷父子家中交流,母亲在打毛衣

问:您可以谈谈《家书》对您的影响吗?

傅聪:凭良心说,《家书》我很少看,为什么?我不忍卒读啊!翻翻家书,我就会泪如雨下,就整天不能自持,整天若有所思,很难再工作下去。

可是《家书》里说的话,我从小也听爸爸经常说,我自己说出来的话,就像爸爸在《家书》里头说的,我写给他的信,就好像是他自己写的似的。所以《家书》里的话已经刻在我心里很深很深。特别是父亲的遗传,我现在一想起,眼泪就忍不住了!那里边真是一个大写的“人”字!父亲那么纯真、简朴、平凡,可他有真正的人的尊严。

对父亲,我记忆最深的是他受煎熬的心灵,他的孤独,内心的挣扎,与社会的不能和谐,理想和现实的冲突。出国前我在北京的时候,他曾经用诗一般的语言给我写信,像写忏悔录似的,写大自然怎么样冰封,小草怎么样在严寒折磨之下长出来,应该感谢上苍。可惜那些信都没有了,假如还在的话,可能是所有家信里最感人的!

我目睹父亲受苦受难,这也是我早熟的原因。我很早就看到人类灵魂的两极,人的灵魂里有多少又渺小又神圣、又恐怖又美好的东西啊!莎士比亚笔下的世界我很早就在家里看到了,哈姆莱特和李尔王的悲剧我也看到了——当然我这是举一个例子,井不是说我家里真的发生这样的事情,可是家里那种大波大浪我是从小跟它一起成长的。这些经历不是人人都有的,这些经历也更使我有了人生的信念。

1956年,傅雷夫妇与傅聪同游

我当年在父亲身边的时间很短,真正学到的东西其实很少,大部分都是后来自己学的。父亲开了一个头,给我指引了一条路。但如果你们认为我的一切都是从我爸爸那里学来的,那就把他看得太大,也看得太小了!他不过是中国几千年优秀传统文化一个非常突出的代表。

我觉得我离父亲对我的期望还有距离,有很多地方我没有做到,这是非常惭愧的!有些原因是天性上的,在一般生活小节上,他比我严谨很多。他的写字台永远是一尘不染,所有东西都摆得井井有条。他做人也是严谨的,朋友来信一定回,如果朋友信中有什么话令他有感触的话,他会洋洋洒洒像写一本书一样地回一封信。我就依不到这一点,能打个电话就不错了,要我写信就太辛苦了!我在国外几十年,尤其是父母过世之后,基本上不再写什么中文了!多苦啊,写一封信要花几天,要真是那样,我也不用练琴了,得放弃了!那样的话,真是愧对江东父老!所以在《傅雷家书》里看不到我的回信,因为我不愿意发表出来,我觉得那些东西太幼稚了!那个时候的我跟现在的我,虽然本质上没有什么区别,但是在深度和广度上有距离。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64