多维:贫困县四百亿外债与中国地方发展的困局(组图)

本文转载自多维新闻,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

近些年来,中国地方政府的债务规模已成为影响中国发展的不可忽视的问题。众多对中国发展政策持悲观态度的人,将中国的地方债务视为威胁中国经济的灰犀牛。尽管早在2014年,中国总理李克强就提出了“把地方政府性债务纳入预算管理,防范和化解债务风险”的目标,并且在之后的几年中以各种形式督促地方政府处理地方债务问题,但2020年7月中国互联网爆出一条震惊全国的消息——中国贵州省独山县,一个年财政收入仅10亿元人民币(1元人民币约合0.146美元)的贫困县,在上一任县委书记手里竟留下了大量的烂尾楼和大约400亿元人民币的地方债务,而这些债务的融资成本都在年化利率10%以上,这意味着,即使将该县一年全部的财政收入用于偿还债务,也仅仅能支付一年利息的四分之一。

独山县这位已落马的原县委书记潘志立,在2010年7月前任江苏省海安经济开发区管委会主任、党工委副书记和海安县城东镇党委书记,贵州省从发达省份将这名先进干部引进独山县,希望他的经验可以帮助当地实现经济腾飞。潘志立到独山县之后对当地发展发挥了一定的作用,让当地城市规划建设有了一定程度的提高,县城面貌也有所改善,这种改善使得他在2015年由县处级县委书记升至副厅级县委书记。但其在2019年落马后爆出的巨额债务,令举国哗然。该事件突显了中国现阶段发展的两大困局,即地方官员评价体系困局与地方缺乏科学发展能力的困局。

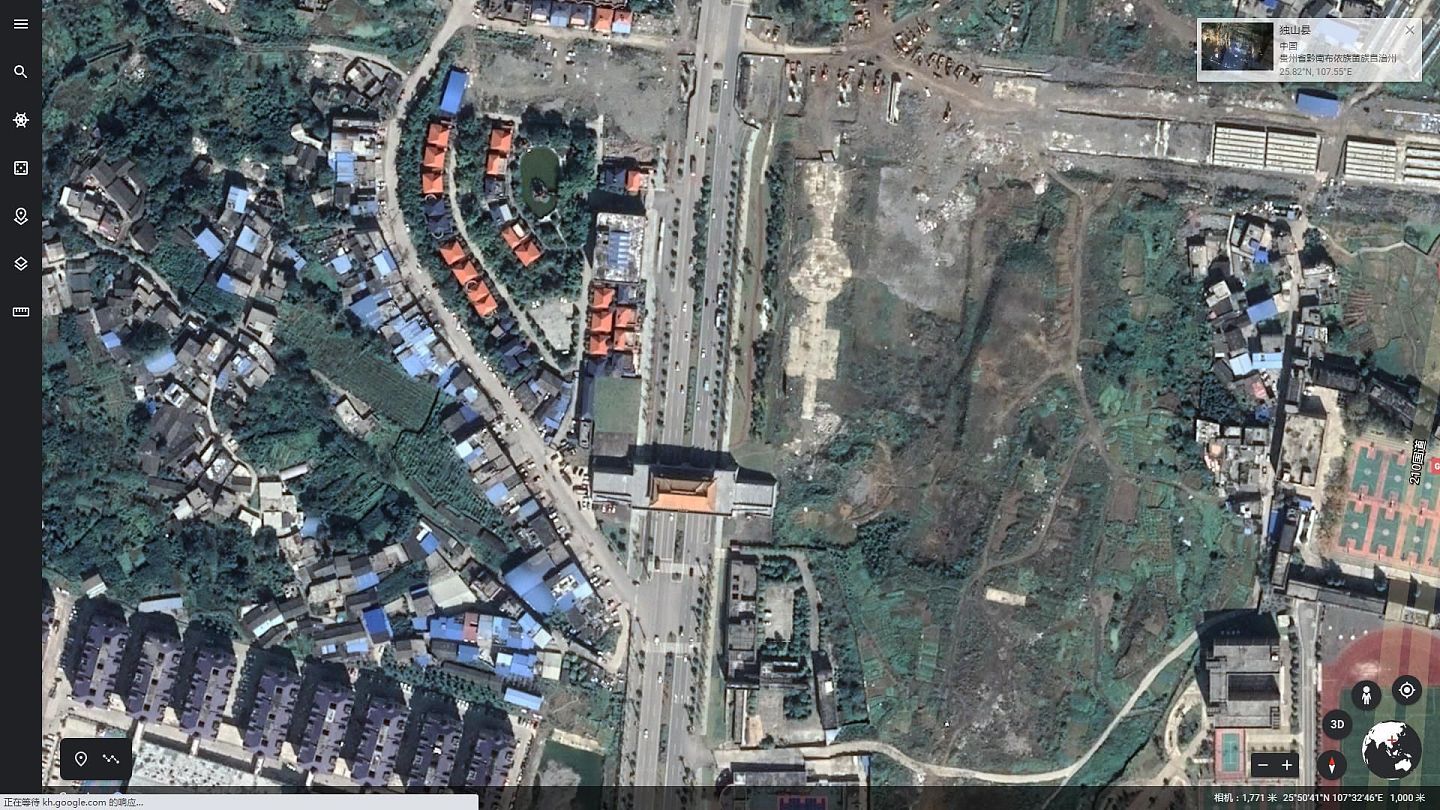

前段时间,位于贵州省的独山县因各种夸张、烂尾的建筑引起热议,短短几年花掉400亿元的消息也成为了热议的话题。(Google Earth截图)

地方官员评价体系困局

笔者曾经接触过一些地方官员,探讨过为什么在地方官员的考察中对GDP的考察占比非常高。理由其实很简单,因为地方GDP是最简单、最有效且最直观可以反映出来的硬指标,它的作用在一定程度上与大学高考相类似,就是在人才选拔中尽量减少人为操作的空间。目前大家都在质疑高考的公平性,可是一旦高等院校全部采用自主招生模式,恐怕只能让事情变得更加糟糕。对GDP的考察在一定程度上也是为了避免出现任人唯亲、尸位素餐的可能性。尽管近些年中国在提倡降低官员评价中GDP的比重,但在可预见的将来,这种针对GDP的评价仍然可能继续占据一票否决的位置,直到有更好的评价体系出现为止。

因此在相当长的一段时间内,各地方的官员都会以GDP为导向,制定当地的发展战略。值得注意的是,中国官员培养有着明确的年龄划界,一旦某位官员没有在年限之前升入下一个等级,那么他的晋升之路将就此中断。所以中国的地方官员往往不敢制定长期规划,相反,他们极其看重短期见效的项目。这就造成了中国的地方官员在谋求发展中普遍存在冒险、激进且短视的现状。

譬如,一个干部如果不能在四十岁之前升入正县处级,或四十五岁之前升入副厅局级,那么他的升迁几率就变得十分渺茫。对党政官员来说,时间是他们十分宝贵且经不起消耗的资源,所以此类官员行事作风容易偏向实现短期且激进的目标,很可能造成发展规划脱离现实条件的情况,独山县便是如此。而随着年龄增加与其他因素影响,升迁几率的降低使得官员行事作风更容易趋向过分保守,以不出错为第一原则,这在那些上升通道狭窄逼仄的地区和部门表现得尤为明显。

地方缺乏科学发展能力的困局

在潘志立于2010年调任独山县后,江苏省海安市在2011年2月公布的政府工作报告指出,2010年海安市“全年签约重大项目19个,总投资超350亿元的上海市北高新(南通)科技城项目、超18亿元的南通华强城市乐园项目成功落户”。如果算上其他投资,海安市在2010年的各项投资总额可能超过了400亿元,但海安市没有出问题,独山县却到处是烂尾楼。潘志立将发达省份江苏的经验应用到贵州,结果却是云泥之别,这说明中国的许多地方官员实际上很可能根本没有搞清楚城市发展的规律与城市规划的原则,就已掌握了城市规划的权力,并且制定了城市规划的方案。这些官员以往的成功经验实际上只是“鸽巢迷信”的幻觉,强行推广这些经验的结果几乎注定是水土不服。所谓鸽巢迷信,是指将鸽子关入笼中,间隔固定时间由机械装置自动投喂。当鸽子做了某个动作之后机器恰巧投喂时,鸽子就会以为是自己的动作触发了投喂装置,因此会持续重复这个动作。

城市的发展依靠城市发展驱动力,尽管不同学术流派之间对于城市发展驱动力形成的机理有着不同的阐述,但都承认城市人口、经济活动与城市用地是城市发展的最基本要素。就人口来说,中国较发达地区的常住人口数量基本上多于其户籍人口,而云贵、宁夏、青海、甘肃等欠发达省份的常住人口则通常少于其户籍人口。

产生这一现象的原因是,城市规划中的土地承载能力中包含可提供的工作岗位数量,东南沿海经济带可以提供更多的就业岗位,自然可以吸引更多的人口流入。更多的人口聚集,意味着城市用地的扩张,依附于这些新增人口的服务业同样可以创造更多的就业岗位,继续吸引人口,同时人口与城市规模的扩张产生的规模聚集效应又会刺激经济增长,这样就形成了“经济发展—人口增长—城市扩张—经济发展”的正向循环。而被抽走人口的西北、西南诸省,从根本上就缺少了靠自身产生城市发展驱动力的可能性。

当然,城市的发展并非规模越大越好,因为随着城市规模的持续扩大,城市内部会面临基础设施过载、城市日常维护费用上升、交通成本上升、城市治安变差等问题。学术界提出了最佳城市形态的理论,指出城市的规模不应超出一个临界值。因此如北京、上海这样的超大规模城市,在发展过程中会不断地将部分产业外迁。身处中国东南沿海发达经济带的江苏省海安市,很大程度上转接了上海等超大型和大型城市外迁的产业链,因此当地发展产业园在交通路网与产业链配套上占有优势,可以实现吸收超大城市外溢的红利。

所以并非任意一个城市建立产业园就一定能发展出产业来,江苏海安市的经验在贵州独山县遇到不兼容是正常的。海安市将自己嵌入产业链内,上下游产业链的流动就可以为当地带来持续的经济发展动力。而独山县是完全依靠地方债务的发展模式,地方政府的钱基本被外地承包商赚走,难以在本地形成经济循环,一旦其地方债务难以为继,就会立刻陷入资金链断裂的困境。

2019年11月21日,贵州省独山县水司楼前。(视觉中国)

可就是这么一个明显的错误,从潘志立2010年调任到2019年落马,近9年时间,居然没有一个专家智囊团队对其提出质疑或是建议,让一个明显不具有城市规划专业知识的人掌握城市规划的权力,可见中国的科研教学与实际生活之间出现了明显的断裂带,而这个断裂带如果得不到修复,那么像潘志立犯下的错误就难免还会在其他时间、其他地点继续上演。

对策与建议

当然以上问题并非不可解决。尽管笔者现在还无法提供更好的官员选用评价策略,但一些简单的改变可以在现阶段的中国进行探索尝试。如将四十岁之下的处级官员尽量安排至不太发达的区域,这样他们带来的积极变革有可能改变当地落后的面貌;将四十岁以上的处级官员尽量安排到发达地区,不犯错的官员有维护当地发展成果的动机。

同时,增加由专家学者组成的专家委员会,对地方政府的发展规划进行异地审查,及时甄别和剔除不靠谱的、缺乏内生动力的规划方案,要求当地官员进行现场答辩,并且对重大规划过失进行终身问责制,不仅要问责相关官员,也要问责负责审核的相关专家。就如现在的工程质量终身问责实打实地提高了工程质量一样,这样的终身问责制也极有可能在相当程度上提高中国的城市规划水平。

同时应进一步提升各地人大的作用。由于县级主官一般由异地调任,并且通常不会在一个区域任职太长时间,因此有可能会为了短期的利益而损害当地长期的利益。人大则相反,各地人大机构一般由当地要员组成,他们与当地利益长期绑定,因此在利益取舍时更容易取大利。但是目前情况下,大多数地方人大并不能起到制衡的作用,四套班子中的政协,通常也是处于一样的尴尬地位——四套班子中另两个的强势,往往使得政协和人大的监督职责很难落实到位。

城市规划利益牵扯巨大,因此直接掌握规划权力的人很难容忍自己的权力受到他人的制衡。但相较于“趋利”来说,人性更加偏向于“避害”,因此事后追究不仅要对当时的主官进行追究,更要对政协和人大进行追责,而且追责力度要足够地大,这样才会迫使人大和政协为了自保而积极履行自己本就该履行的责任,打破如今政协、人大乐得清闲的现状。

在此基础上,还应效仿司法改革中司法系统不隶属当地行政区划的做法,将纪委监委剥离出来,不再隶属于地方党政体系,而由中央直接垂直管理,避免其利益与当地捆绑,以便更好地履行其监察职责。

本文转载自多维新闻,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64