100年前,鲁迅跟精武门撕X,怒斥中国武术:不就是义和团吗(组图)

太极雷雷满脸是血,马公保国眼眶全青。

曾经引以为傲的中国功夫,在西洋的拳击手套面前,被锤了个体无完肤,毫无还手之力。

一场做了这么长时间的功夫梦突然做不下去了,然后所谓的国粹,成了“国啐”。

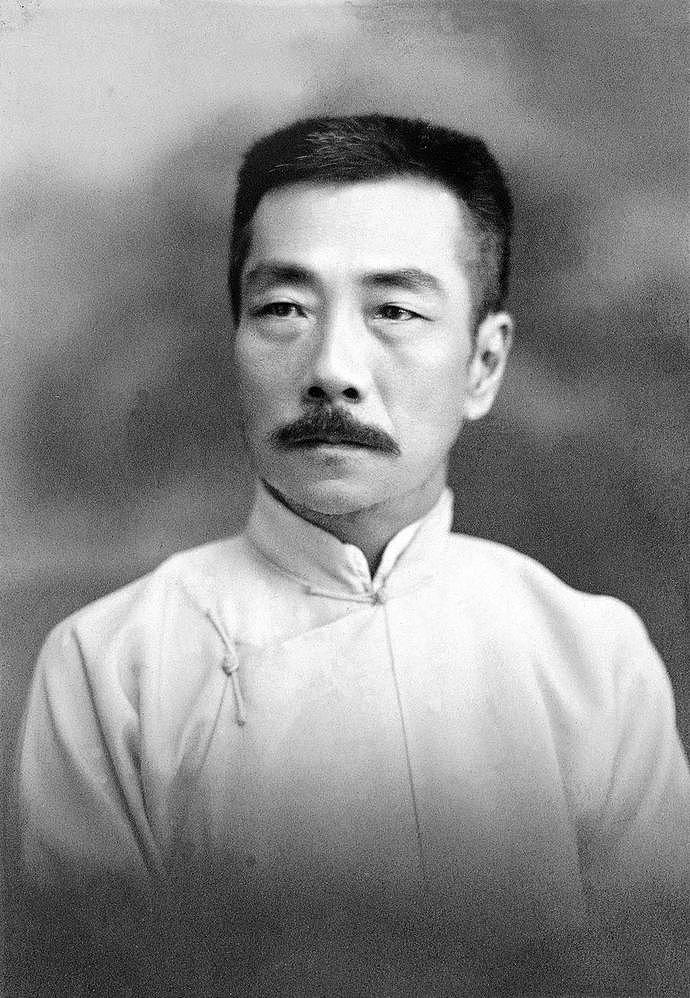

武术这东西,这种技能,亦或者说这种运动。从它在民国被冠以中华武术之名的那一天起,就伴随着一大堆的争议。而最早向武术开炮的,是中国学生熟悉的不能再熟悉的一位名人——鲁迅。

鲁迅这辈子,按照我国官方的定义叫做:

“在文化战线上,代表全民族的大多数,向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的空前的英雄。”

但事实上,鲁迅要是活在当世,绝对妥妥的公知面貌。因他反对一切传统中国的产物:

中医、中药、京剧、大烟。

在《呐喊序》中,鲁迅直接写到:“中医不过是一种有意的或无意的骗子”。

我们今天引以为傲的中医和京剧等“国粹”,在鲁迅眼里其实和大烟鸦片没啥区别。

而在鲁迅的笔下,国粹简直就是一个贬义词:

“那时候,只要从来如此,便是宝贝。即便无名肿毒,倘若生在中国人身上,也便‘红肿之处,艳若桃花;溃烂之处,美如醴酪’。国粹所在,妙不可言。”

而鲁迅对于武术的看法,则更是极尽辛辣之嘲讽。

话说在北洋年间,军阀中有个叫马良的将领,编写一个叫《中华新武术》的教材,主张抛弃传统武术中不符合实战的花架子(看来一百年前,武术就已经有花架子的倾向),使之成为搏击性和体能锻炼效果俱佳的新武术,并代替当时广为流行的日式练兵操。

不久后,这个教材被北洋政府的教育系统采用,并在全国推广。一时间,章士钊、蔡元培等社会名流纷纷称赞,认为新武术发扬了国粹,又符合现代潮流。

鲁迅看到此景,直接在1918年末的《新青年》上写了篇文章,怒怼这种练习武术的潮流。

“近来很有许多人,在那里竭力提倡打拳。记得先前也曾有过一回(1900年庚子国变),但那时提倡的,是满清王公大臣,现在却是民国的教育家……他们把‘九天玄女传与轩辕黄帝,轩辕黄帝传与尼姑’的老方法,改称‘新武术’,又是‘中国式体操’,叫青年去练。”

“中国军人会中国拳术这自然不用说,即便有天见面真对打了,不消将这些外国人领袖扯下来,也会用一记扫堂腿之类的,齐刷刷地扫倒一片……但如今用的是枪炮,光靠肉身是不行的。”

“那些号称刀枪不入的侠客们用尽浑身解数,也还是倒在了火药前。”

可见,鲁迅之所以反对武术,就是因为他认为传统武术就是义和团搞的那一套“鬼画符的刀枪不入”。而这种东西,在现代科技造出的大炮步枪之下,毫无意义。简而言之就是两个字——糟粕。

谁知鲁迅这篇文章发表没多久,可惹怒了当时风头正盛精武会创办人——陈铁生。

这个精武会,就是直到现在都家喻户晓的霍元甲创办的那个精武门。在真实的历史中,没有精武门,只有精武体操会这一个名字,而且一般认为,霍元甲并非是精武会的创办者,只是被聘为总教习而已,而且精武会建立70天后,霍元甲就因病去世。

因为霍元甲形象非常正面,精武会的实际创办人陈铁生等人借此将霍氏神化成为精武门的精神支柱,延揽徒众。

翻译成现代白话,就是民国马保国和民国版的浑元形意太极门。

当练家子出身、并有点文墨水平的陈铁生看到鲁迅的嘲讽,实在不忍,于是撰文反击。

但陈铁生的反驳文字照比鲁迅,还是差点功力,在此也就不一一列举了。总结起来几点:1、武术不是义和团;2、因为练武术我的病好了;3、搏击术哪里都有,西洋有BOXING拳击、日本有武士道……

说实话,论笔战,甭说是行伍出身的英雄,就算是真正的文学家,有几人能战得过鲁迅呢?不肖一个月,鲁迅《关于拳术与拳匪》回怼,直接把陈驳了个体无完肤(注:根据原文改编):

1、你说武术治了你的病,照你这么说“拳术只是医病之术,根本就没有普及的必要”,而且说武术有治病的效果怎么也得像“西医一般考察研究,多行实验,确有统计”。

2、武士道是众精神,跟技击没半毛钱关系。(鲁迅曾留学日本)

3、人家西洋的拳击跟你传统武术也没半毛钱关系,这此处,鲁迅有了金句:中国(人)一听得本国书籍,有被译成外文的,便以为定然是宝贝。

这些文章皆发表于1919年的《新青年》上,当时的《新青年》在陈独秀的主持下,允许任何一种言论,包容任何一种观点。

鲁迅与陈铁生的这场笔墨官司在当时颇为出名,也成为了历史上的一桩公案。陈铁生撰文反驳鲁迅的用意究竟是义愤填膺,还是有其他什么,后人已经不得而知。不过有一点颇为值得注意:

1919年是精武会成立十周年。

这事没过多久,鲁迅又骂过一次传武,因为当时的民国众议院通过了一个议案,将中华武术更名为——中国式体操。

民国的大佬们,认为中国武术,是体操。

此举遭到民间武术团体中华武士会、精武会的强烈反对,他们认为这样做,丧失了传统武术的“特色”。由此又引发了一场武林内部的撕X大戏……

看着有点眼熟。

冷眼旁观的鲁迅写到:

“中华武士会之流会率一众天罡拳、截阴腿之流去喊冤,或教训他们如何暴弃祖宗遗产。 ”

转眼间,一百年过去了。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64